Vor einiger Zeit ist der Besitzer des kleinen Gewerbehauses, in dem sich seit langer Zeit das Büro von Kollegen befindet, gestorben. Dessen Treuhänder bot es ihnen zum Kauf an. Der Hauseigentümerverband hatte den Preis zuvor geschätzt: Danach hätten meine Kollegen einen gigantischen Betrag zahlen müssen für ein sanierungsbedürftiges Knusperhäuschen in Zürich. Denn das ehemalige Arbeiterquartier, in dem sich das Gebäude befindet, geriet durch das neue SBB-Geschäftsquartier «Europaallee» unter starken Aufwertungsdruck. Auch von der Bank gab es eine Schätzung, sie lag deutlich tiefer. «Die Bank schätzte den tatsächlichen Wert des Gebäudes – der Hauseigentümerverband jenen des Marktwerts des Bodens», erklärte mir einer der Kollegen kürzlich. Mit beiden Preisen vor Augen rechneten meine Kollegen nun.

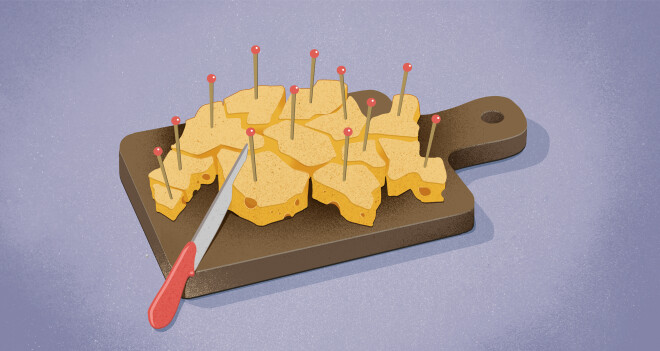

Boden lässt sich nicht vermehren wie ein Produktionsgut – an attraktiven Lagen ist er entsprechend chronisch knapp. Weil er dennoch wie ein Produktionsgut behandelt wird, steigt dessen Wert stetig und teils enorm. In dem Zürcher Quartier, in dem das Häuschen meiner Kollegen steht, hat sich der Quadratmeterpreis seit 2020 beinahe verdoppelt; er liegt inzwischen bei unfassbaren 42 510 Franken. Wo Boden so begehrt ist, können sich Menschen mit normalem Einkommen und Vermögen einen Kauf kaum noch leisten, und der grosse Aufwertungsdruck lässt auch die Kosten fürs Wohnen und Arbeiten in Mietverhältnissen steigen.

Intransparenz beim Boden

In vielen grossen Städten sind Immobilien und der Boden, auf dem sie stehen, deshalb zunehmend in der Hand von Institutionellen, wie eine international koordinierte investigative Recherche zeigte. Für die Schweiz konnten die Journalistinnen und Journalisten von «Bajour» und «Reflekt» am Beispiel Basel aufzeigen, wie die Häuser der Stadt immer mehr den Pensionskassen, Banken und Versicherungen gehören – beinahe 30 Prozent waren 2021 in ihrer Hand. In Zürich waren es nur knapp weniger, zwei Jahre später dürften die Zahlen noch höher sein. Die Recherche wird durch die Intransparenz bei den Grundbuchämtern erschwert. Die Politik hat ein Interesse daran, zu wissen, wer den Boden kauft, würde man meinen – aber das Gegenteil ist der Fall: So kann man beim Grundbuchamt etwa nicht in Erfahrung bringen, welche Immobilien zum Beispiel in Zürich der UBS gehören. Man kann nicht alle ihre Grundstücke, sondern nur einzelne abfragen, und die Auskünfte sind streng limitiert.

Fehlende Sorgfaltspflichten

Doch das ist noch nicht alles. Bei Immobilien- und Bodengeschäften fehlen Sorgfaltspflichten, wie sie für Bankgeschäfte im Rahmen der Weissgeldstrategie inzwischen Standard sind: Bankangestellte müssen der Herkunft des Geldes nachgehen und Verdachte auf Geldwäscherei melden. Wenn Immobilien oder Boden über Anwälte als Intermediäre die Besitzerin oder den Besitzer wechseln, gibt es keine solche Pflichten. Der Geschäftsführer von Transparency International Schweiz, Martin Hilti, wird daher nicht müde, darauf hinzuweisen, dass die Immobilienbranche ein Hochrisikosektor ist, was die Geldwäscherei betrifft. Und dass der Geltungsbereich des Geldwäschereigesetzes bei uns viel zu eng ist – wie in der EU müssten auch hier für alle, die in Immobilientransaktionen involviert sind, schon längst Sorgfaltspflichten gelten. Aber hierzulande wusste das die bürgerliche Anwaltslobby im Parlament bisher erfolgreich abzuwehren. So darf bei Geldwäschereiverdacht ganz legal weggeschaut werden. Auch ein Register für die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen fehlt bei uns – wer zu Immobilienfirmen recherchiert, tappt in Dunkelräumen. Kurz: In der Schweiz herrschen äusserst gute Bedingungen zum Investieren von Geld etwelcher Herkunft in Immobilien.

Bauen ist kein Allheilmittel

Das Nachsehen haben unter solchen Bedingungen und auch wenn alles legal zu- und hergeht, kaufinteressierte Private und Mieterinnen und Mieter, wenn das Haus, in dem sie wohnen (oder arbeiten), verkauft wird. Darunter sind viele, die systemrelevante Arbeit erbringen – in Altersheimen, Spitälern, Kitas, Kindergärten, dem Reinigungswesen etwa. Sie werden in den Städten zunehmend verdrängt. Denn wenn Pensionskassen und Fonds, Versicherungen, Banken und Immobilienkonzerne Boden und Immobilien kaufen, reissen sie in der Regel die günstigen Wohnungen ab, um neue zu erstellen, die massiv mehr kosten werden – und in denen pro Person meist mehr Fläche bewohnt wird als zuvor. Deshalb ist «Mehr bauen!» kein Allheilmittel gegen die Bodenknappheit und die Wohnungskrise – oder anders gesagt: Mehr Häuser und mehr bauliche Verdichtung bedeuten nicht zwangsläufig mehr bezahlbaren Wohnraum und mehr Menschen auf dem knappen Boden. Wenn Immobilien und Boden nach Marktlogik verkauft werden, wie es inzwischen üblich ist, verteuern sich die darauf stehenden Immobilien und ihre Räume in den gegebenen Verhältnissen bereits rein aufgrund der Wertsteigerung des (knappen) Bodens massiv. In dieser Dynamik haben all jene das Nachsehen, die ihre bisherige Wohnung verlieren und eine neue brauchen. Glück haben diejenigen, die einst ein Haus kaufen oder erben konnten oder in einer gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft wohnen.

Mehr Zweitwohnungen, mehr Wohnfläche pro Person

Zwischen jenen, die eine Wohnung brauchen, und jenen, die ein Haus und Boden besitzen, tut sich dabei eine Art Schere auf. Sie zeigt sich in Statistiken, unter anderem zur Armut. Interessant sind auch Zahlen, die der Ökonom Frank Bodmer kürzlich im Auftrag der Pensionskasse Pensimo zusammengestellt hat. Er zeigt etwa auf, dass die Anzahl Wohnungen in der Schweiz zwischen den Jahren 1970 und 2020 um mehr als das Doppelte gestiegen ist (von 2,2 Millionen auf 4,6 Millionen). Gleichzeitig nahm die Bevölkerung im selben Zeitraum um weniger als die Hälfte zu. Es entstand also sozusagen ein Überschuss an Wohnungen. Und dennoch hat sich die Wohnkrise verschärft. Wie kann das sein? Frank Bodmer kommt auf 15 Prozent respektive 700 000 Wohnungen in der Schweiz, die keine eigentlichen Haushalte sind. Also Wohnungen, die «an Personen ohne ständigen Wohnsitz vermietet» sind, kurz: Zweitwohnungen und Wohnungen, die leer stehen. Seit 1970 gab es hier eine deutliche Zunahme. Davon hört man seit der Einführung des Zweitwohnungsgesetzes kaum noch etwas.

Auch dazu nicht, dass die durchschnittliche Wohnfläche pro Person respektive Familie angesichts des Drucks auf den Boden ja eigentlich abnehmen müsste, aber genau das Gegenteil der Fall ist, wie Frank Bodmer schreibt: «Neben den pro Person vorhandenen Wohneinheiten erhöhte sich in den letzten Jahrzehnten auch die pro Person durchschnittlich beanspruchte Wohnfläche. Sie stieg von knapp 30 Quadratmetern im Jahr 1980 auf 46,3 Quadratmeter im Jahr 2020.» Zweitwohnungen sind da nicht mitgerechnet.

Verwurzelte müssen gehen – auch in den Bergen

Es wird also stetig und gross gebaut auf dem knappen Boden. Weil dabei aber offenbar oft Luxus- und Zweitwohnungen entstehen, nützt das der arbeitenden Bevölkerung und den Einheimischen wenig bis nichts, wie sich auch in den touristischen Regionen zeigt. Hier nimmt die Verdrängung analog zu den Städten ebenso ihren Lauf. Immer mehr Menschen leiden darunter, dass die Bodenpreise enorm gestiegen sind, sich Immobilienfirmen mit Renditeabsichten breitmachen und ihnen Leute, die sich die Zweit- oder Luxuswohnungen leisten können, den Wohnraum streitig machen. Im Engadin etwa mussten tief verwurzelte ältere Menschen kürzlich das Tal verlassen, weil ihr Mehrfamilienhaus leer gekündigt wurde. Und der weitum geschätzte Jugendarbeiter in St. Moritz fand, nachdem ihm wegen Eigenbedarfs gekündigt worden war, nichts Bezahlbares zum Wohnen – er zog deshalb zurück ins Unterland.

Aktuelle Gesetzesanpassungen verschärfen diesen Trend: Soeben weichte der Nationalrat das Zweitwohnungsgesetz zusätzlich auf. Künftig dürfen altrechtliche Häuser nach ihrem Abriss erweitert werden, und die Hälfte des neu entstandenen, grösseren Wohnraums darf zu Zweitwohnungszwecken auf den Markt gelangen – man schafft einen Anreiz mehr, bestehende günstige Wohnungen abzureissen.

Gesetzesanpassungen wider die Nachhaltigkeit

In der Schweiz geniesst das Eigentum beinahe einen Heiligenstatus, Bodeneigentum allem voran (anders etwa in Deutschland, wo Eigentum auch dem Wohle der Allgemeinheit dienen muss). Das zeigen weitere Entscheide, die kürzlich in Bundesbern gefällt wurden: Neben dem Zweitwohnungsgesetz wurde auch das Raumplanungsgesetz aufgeweicht. Wollte die Landschaftsinitiative eine klare Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet erreichen, beschloss das Parlament in der Herbstsession genau das Gegenteil, sagt Umweltrechtsspezialist Heribert Rausch, Mitinitiant der Initiative: Bauen im Nichtbaugebiet wurde soeben offiziell ermöglicht. Und die Landschaftsinitiative wurde – zum Ärger von Rausch und einer Minderheit des Trägervereins – dennoch zurückgezogen. Ferner passte das Parlament das Mietrecht zugunsten der Eigentümerinnen und Eigentümer an. Letztere dürfen nun einfacher Eigenbedarf anmelden und die Mieterinnen und Mieter rauswerfen. Und sie können mit der strengeren Handhabung bei der Untermiete nachhaltige gemeinschaftliche Wohnformen jeder Art verhindern.

Doch zurück zum Boden und einem Aspekt, der hier nicht vergessen gehen darf: Dem Boden eigen ist, dass wer ihn besitzt, ohne eigenes Zutun hohe Gewinne machen kann. Man spricht auch von Bodenrente. Der Gewinn ergibt sich zum einen, weil der Wert des Bodens aufgrund von Knappheit und Nachfrage steigt – aber auch, weil die Allgemeinheit dazu beiträgt, den Boden wertvoller zu machen: Mit seiner Erschliessung und mit Dienstleistungen wie Schulen und Sporteinrichtungen. Die «Republik» spricht von einer «unsichtbaren Milliardenverteilung» über den Bodenbesitz. Von unten nach oben, von Mietenden zu Besitzenden, also von denen, die arbeiten, zu denen, die Kapital haben. Die Mietzinsen hätten wegen der sinkenden Zinsen auf Hypotheken in den vergangenen Jahren ebenfalls deutlich runtergehen müssen. Aber dem war nicht so: Die Mieten blieben dort, wo sich Mieterinnen und Mieter nicht wehrten, oft gleich hoch und wurden bei Wechseln unverfroren erhöht. Der Ökonom Frank Bodmer sagt: «Die letzten zwanzig Jahre waren für die Eigentümer von Immobilien sehr gute Jahre.»

Boden lohnt sich immer

Gemäss SP-Nationalrätin Jacqueline Badran lohnt sich der Kauf von Boden auf längere Sicht immer. Die Ökonomin und Unternehmerin appelliert an die Politik und insbesondere an Gemeinden, wenn immer möglich Grundstücke und Immobilien zu kaufen. Mieten würden so stabil und auf Dauer tief bleiben. Schon vor zehn Jahren erkannte die SP des Kantons Zürich die Probleme der Bodenknappheit und die beim Boden zunehmende Umverteilung von unten nach oben. Die Partei verlangte ein stärkeres Engagement der Gemeinden für den gemeinnützigen Wohnungsbau, auch die Idee eines Vorkaufsrechts formulierte sie schon damals. Inzwischen hat Lausanne dies realisiert, weitere Städte sind auf dem Weg dazu. In Zürich haben die Stimmberechtigten jüngst auch mehr Geld für den Kauf von Immobilien gesprochen.

Zudem gibt es nach wie vor Eigentümerinnen und Eigentümer von Immobilien, denen Nachhaltigkeit auf ihrem Boden und in ihren Gebäuden wichtig ist, auch nach einem Verkauf. Die beim Preis also nicht den Empfehlungen des rein marktorientierten Hauseigentümerverbandes folgen, sondern ganzheitlicheren Überlegungen. So auch der Treuhänder, der die Aufgabe hatte, das Haus, in dem meine Kollegen arbeiten, zu verkaufen. Er gab es ihnen zu dem Preis, den sie als angemessen errechnet hatten – dieser stimmte ziemlich genau mit der Schätzung der Bank überein. Beim Preis nach Marktlogik hätten sie die Mieten so hoch ansetzen müssen, dass sie selbst nicht mehr dort hätten arbeiten können.